|

La

solidarietà nazionale

(luglio 1976

- marzo 1979)

Il governo di solidarietà nazionale

La campagna elettorale del giugno 1976 è dominata dal tema del

probabile sorpasso dei comunisti ai danni della DC. Dopo il successo delle forze di

sinistra nelle amministrative dell’anno prima, i democristiani issano nuovamente la

bandiera dell’anticomunismo sviscerato, riproponendosi agli elettori come unico

baluardo contro il "pericolo rosso". I socialisti, invece, continuano a

presentarsi agli elettori nella duplice veste di alleati di governo del partito cattolico

e al tempo stesso possibile alternativa proprio ai democristiani. Il PCI di Berlinguer,

infine, continua a caldeggiare l’ipotesi di un "compromesso storico", cioè

della rinascita della coalizione antifascista e di un governo di "unità

democratica", per fronteggi il momento di crisi gravissima. Fa la sua comparsa il

Partito Radicale di Marco Pannella, che è protagonista in quegli anni delle principali

battaglie sui diritti civili, dal divorzio all'aborto.

Il risultato elettorale sancisce una netta affermazione del PCI, che

mai aveva ottenuto tanti voto, e lo promuove unico partito di opposizione, espressione non

più della sola classe operaia ma di un ampio bacino elettorale che abbraccia anche frange

più progressiste del ceto medio. Il previsto sorpasso ai danni della DC però non

si realizza perché il partito cattolico recupera larga parte dei consensi che aveva perso

alle amministrative del 1975. Sconfitto invece il PSI, che raggiunge il suo minimo

storico, così come i piccoli partiti alleati di governo della DC, ad eccezione del PRI,

che subiscono un drastico ridimensionamento.

Il sistema politico italiano, a questo punto, raggiunge la sua massima

bipolarizzazione e la DC non può governare né alleandosi col PSI, che dopo la batosta

elettorale vive un momento di crisi interna, né appoggiandosi ai piccoli partiti suoi

tradizionali alleati, anch’essi ridimensionati dal risultato delle urne. L’unica

soluzione, dunque, è quella di affidare la guida del Paese ad una vasta alleanza, cioè

ad un governo di solidarietà nazionale. Ma non da subito, poiché l’ingresso del PCI

al governo sarebbe difficile da far digerire dopo che l’intera campagna elettorale è

stata impostata all’insegna dell’anticomunismo. Nasce così il governo

monocolore guidato da Andreotti, detto "governo della non-sfiducia", grazie

all’astensione del Pci. Per la prima volta dai tempi del CLN, dunque, i comunisti

entrano nell’aria di governo, sia pure non direttamente ma solo sul piano

parlamentare. E’ la fine della "conventio ad excludendum".

Il governo di solidarietà nazionale nasce, in primo luogo, per

fronteggiare la gravissima situazione che il Paese sta vivendo sul fronte dell’ordine

pubblico a causa del terrorismo, ma è anche funzionale alla strategia politica dei due

principali partiti. I dirigenti comunisti, infatti, sanno bene – anche se non mancano

remore e dubbi interni - che il rilancio della coalizione antifascista è l’unico

modo per rientrare al governo, poiché la natura stessa del sistema politico italiano

rende assai improbabile la vittoria elettorale di una coalizione di sinistra. La DC, dal

canto suo, deve fronteggiare la preoccupante crescita dei comunisti frutto - come già

detto - non solo del voto dei diciottenni, ma anche di simpatie sempre maggiori che essi

stanno conquistando nel ceto medio.

Compromesso storico o Terza fase?

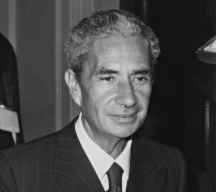

La breve ed intensa stagione della solidarietà nazionale è

dominata da due grandissime figure della politica italiana, Aldo Moro ed Enrico

Berlinguer, e dalle loro rispettive teorie o proposte politiche, rispettivamente la

"terza fase" ed il "compromesso storico".

Il leader comunista teorizza un incontro tra la morale cattolica e

quella comunista per salvare l’Italia dalla crisi economica e dal terrorismo.

L’obiettivo ultimo è quello di introdurre elementi e soluzioni di tipo socialista,

per indirizzare il Paese verso una fase nuova, cioè la creazione di un sistema in cui al

proletariato sarebbe spettato un ruolo centrale nella vita politica ed economica.

La strategia di Moro, invece, prevede di realizzare nei confronti del

PCI quello che era già avvenuto negli anni Sessanta col PSI, e cioè di inglobarlo

nell’aria di governo, in maniera indolore, lentamente e senza traumi, per smussarne

l’opposizione alle scelte dell’esecutivo. Per raggiungere l’obiettivo,

però, condizione essenziale è che il partito democristiano superi ogni divisione interna

e si presenti all’appuntamento unito e compatto, in modo da far valere la propria

forza e imporsi come gruppo egemone all’interno della nuova coalizione di governo.

In termini più generali e di lungo periodo, la strategia di Moro

prevede una nuova fase per la politica italiana, la cosiddetta "terza fase",

cioè quella della democrazia dell’alternanza, riconoscendo in prospettiva il diritto

e la possibilità di altre forze politiche a governare il paese. Il che non equivale ad un

indebolimento del potere democristiano, poiché la politica di Moro mira proprio ad un suo

rafforzamento, cementandone la compattezza interna in modo tale da essere preparato a

navigare nelle acque agitate della situazione attuale e del futuro.

Verso il Pentapartito

Nel gennaio del 1978 il governo Andreotti entra in crisi in seguito

all’ultimatum posto dal PCI: o direttamente al governo o ritorno

all’opposizione. Solo la crisi generata da sequestro Moro, ad opera delle Brigate

Rosse, consente ad Andreotti la formazione di un nuovo esecutivo sorretto

dall’astensione dei comunisti. Ma ormai l’esperienza della "solidarietà

nazionale" è agli sgoccioli. In marzo, infatti, nasce un nuovo esecutivo Andreotti,

il quinto; è un governo elettorale ed il PCI torna all’opposizione.

AL’’orizzonte già si intravede una nuova soluzione di governo: il Pentapartito.

Nell’interpretazione più corrente dei politologi, le elezioni

amministrative del 1975 e le politiche del 1976 segnano il momento di massima

polarizzazione del sistema politico italiano. Ciò avrebbe potuto rappresentare la

premessa per gettare le basi di una vera democrazia dell’alternanza, ma non viene

intrapreso un serio dibattito sulle riforme istituzionali. Il potere di coalizione –

cioè la necessità di allearsi da parte delle forze politiche per ottenere il governo del

paese - diventa un elemento dirompente. Come si è visto, l’aggregazione al centro è

una costante del sistema politico italiano, ma in questo contesto il centro cessa di

essere lo spazio di aggregazione della maggioranza e si trasforma nel luogo stesso della

conflittualità per la conquista del potere. Il sistema dell’aggregazione al centro,

cioè, nel momento della sua piena realizzazione, produce non più la convergenza ma la

conflittualità esasperata del sistema stesso. In questo passaggio fondamentale può

essere intravista una delle radici della crisi del sistema dei partiti che esploderà poco

più di un decennio dopo.

CRONOLOGIA

20 giugno 1976. Elezioni Camera dei

Deputati (DC 38,7% - PCI 34,4% - PSI 9,6% - MSI 6,1% - PSDI 3,4% - PRI 3,1% - PLI 1,3% -

PR 1,1% - ALTRI 0,8%).

Elezioni Senato della Repub. (DC 38,9% - PCI 33,8% - PSI 10,2% - MSI

6,1% - PSDI 3,1% - PRI 2,7% - PLI 1,4% - Pr 0,8% - ALTRI 3,0%).

29 luglio 1976 - 16 gennaio 1978. Governo Andreotti (III)

(DC).

11 marzo 1978 - 31 gennaio 1979. Governo Andreotti (IV) (DC).

16 marzo 1978. Le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro.

9 maggio 1978. Viene rinvenuto il cadavere di Aldo Moro.

8 luglio 1978. Sandro Pertini eletto presidente della Repubblica.

per saperne di più:

per saperne di più:

Le

elezioni dal 1976 al 1996 (polix.it) Le

elezioni dal 1976 al 1996 (polix.it)

Il terrorismo e

le stragi (guida ai siti) Il terrorismo e

le stragi (guida ai siti)

Cronologia terrorismo e stragi Cronologia terrorismo e stragi

Cronologia

degli anni di piombo (1969-1981) Cronologia

degli anni di piombo (1969-1981)

Appello

di Paolo VI alle Brigate Rosse, marzo 1978 (documento

video, real player) Appello

di Paolo VI alle Brigate Rosse, marzo 1978 (documento

video, real player)

Cile, i mille

giorni di Allende Cile, i mille

giorni di Allende

L'Italia repubblicana Analisi e sintesi della storia dell'Italia

repubblicana: elezioni politiche, governi, parlamento, corte costituzionale, presidente

della repubblica, costituzione e partiti. L'Italia repubblicana Analisi e sintesi della storia dell'Italia

repubblicana: elezioni politiche, governi, parlamento, corte costituzionale, presidente

della repubblica, costituzione e partiti.

|